[박광준 기자] 봉은사(奉恩寺)는 신라 원성왕 10년(794) 연회국사(緣會國師)가 창건한 견성사(見性寺)가 그 전신이라 전해지는 고찰이다. 조선시대 들어 성종의 계비인 정현왕후(貞顯王后) 윤씨가 연산군 4년(1498)에 지아비 성종의 능(선릉)을 위해 능의 동편에 있던 견성사를 중창해 원찰(願刹)로 삼고 이름도 봉은사로 고치게 된다. 중종 25년(1530) 정현왕후가 승하해 선릉에 합장되자 봉은사는 그 원찰로서의 지위를 확고히 다지게 된다. 이때부터 봉은사는 태조와 세조의 원찰이었던 회암사(檜岩寺), 세조의 능인 광릉(光陵)의 원찰 봉선사(奉先寺)와 함께 조선 왕실에서 지대한 관심을 기울이는 사찰이 된다.

1939년 화재로 판전을 제외한 모든 건물이 불에 타기 전의 모습이다. 지금은 볼 수 없는 해탈문과 만세루가 소박하다.

명종대가 되면 이제 봉은사는 역사의 전면에 등장하게 된다. 명종이 12살의 어린 나이에 등극하자 어머니 문정왕후(文定王后)가 수렴청정(垂簾聽政)하면서 실권을 쥐게 된다. 평소 불교를 신봉하던 그녀는 안팎의 반대를 무릅쓰고 고승 보우(普雨)를 등용해 침체된 불교의 중흥을 꾀하면서, 봉은사가 바로 그 중심에 있게 된다. 문정왕후는 우선 명종 5년(1550) 12월, 우의정 상진(尙震)에게 비망기(備忘記)를 내려 중종에 의해 완전히 폐지됐던 선종과 교종의 부활을 명한다.

이에 따라 봉선사는 교종을 대표하는 교종수사찰(敎宗首寺刹)이 되고 봉은사는 선종을 총괄하는 선종수사찰(禪宗首寺刹)이 되면서, 보우스님은 ‘판선종사 도대선사 봉은사주지’(判禪宗事都大禪師奉恩寺住持)라는 직함을 띠고 이곳 봉은사를 무대로 불교 중흥에 앞장서게 된다. 또 문정왕후는 보우의 건의를 받아들여 승과(僧科)를 다시 실시토록 한다. 승과는 명종 7년(1552) 봉은사 앞 벌판에서 첫 시험이 치러진 이래 문정왕후가 승하한 다음해인 명종 21년(1566) 혁파될 때까지 식년(式年), 즉 3년마다 한 차례씩 실시된다.

보우는 또한 서삼릉에 있던 중종의 능을 봉은사 가까이로 옮겨 장차 문정왕후를 합장케 함으로써 불교 중흥의 대세를 이어가고 봉은사의 지위를 더욱 공고히 하려 했다. 그의 계획은 문정왕후의 정치적 계산과 맞아떨어져 마침내 명종 17년(1562) 봉은사를 지금의 위치로 이건하고 절이 있던 자리로는 중종의 능, 곧 정릉(靖陵)을 옮겨온다.

하지만 모든 일이 그의 뜻대로 되지는 않았다. 명종 18년, 명종의 유일한 혈육이었던 왕세자가 죽자 후사를 잇기 위해 보우의 권유에 따라 양주 회암사에서 대대적인 무차대회(無遮大會)를 준비하던 도중 문정왕후가 갑자기 승하한 것이다. 일이 이렇게 되자 조정 안팎의 반대 속에서 오직 문정왕후에 의존해 불교 부흥을 꾀하던 보우는 하루아침에 요승으로 지목돼 빗발치는 탄핵에 직면하게 되고, 결국 제주도로 유배돼 조정의 명을 받은 제주목사 변협(邊協)에 의해 장살(杖殺)되고 만다.

이렇게 보우의 노력은 중도에 꺾이고 말았지만 그것이 전혀 무의미한 것은 아니었다. 오히려 조선시대 불교의 흐름을 바꾸어놓은 중요한 계기를 마련한 것이라 할 수 있다. 단적인 예로 조선시대 불교 하면 누구나 쉽게 떠올리는 서산대사 휴정이나 사명대사 유정이 모두 명종대에 실시한 승과를 통해서 배출된 인재들이며 이후 조선 불교의 굵은 물줄기가 이들에게서 발원하는 것만 보아도 그 점을 알 수 있다.

보우의 몰락과 함께 봉은사의 사세도 급격히 기울게 된다. 또 엎친 데 덮친 격으로 임진왜란이 일어나 절이 전소된 뒤로는 영 옛 규모를 되찾지 못하게 된다. 병자호란 뒤 중창되고 숙종 18년(1692) 왕명으로 크게 일신됐던 봉은사는 1939년의 화재로 판전(板殿)을 제외한 모든 건물이 불타는 바람에 모두 사라져버리고 만다. 현재 절 경내에는 일주문.천왕문.법왕루.선불당.심검당.대웅전.북극보전.영산전.명부전.영각.판전 등과 새로 지은 몇몇 건물이 지세에 따라 점점이 흩어져 있다.

일주문을 들어서면 오른편 야트막한 언덕 자락에 비석들이 줄지어 서 있다. 이 가운데 두 가지는 기억해둘 필요가 있다. 하나는 ‘남호대율사비’(南湖大律師碑)이고, 다른 하나는 ‘봉은사주지 나청호대선사 수해구제공덕비’(奉恩寺住持羅晴湖大禪師水害救濟功德碑)이다. 생김새나 크기는 대수로울 것 없이 평범한 비석이지만 주인공의 행적은 자못 남다르다.

남호대율사비의 주인공 남호 영기(南湖永奇, 1820~1872)스님은 저 유명한 판전의 화엄경판을 판각한 분이다. 스님의 행적을 조사해보면 거의 평생 동안 경전을 베껴 쓰고 그것을 판에 새기는 일에 열중했음을 알 수 있다. 1855년에는 봉은사에 와서 '화엄경'(華嚴經) 판각 작업에 몰두하고 있었다. '화엄경'은 80권으로 이뤄진 방대한 경전으로 불교에서는 대승경전의 최고봉으로 꼽히는 서적이라 하는데, 이때 스님이 판각한 것은 정확히 말하면 화엄경 주석서의 일종인 '화엄경수소연의초'(華嚴經隨疏演義鈔)로 조선시대 이래 화엄경 연구에 가장 보편적으로 사용하던 교재였다고 한다. 추사 김정희(秋史 金正喜, 1786~1856)는 평생의 지기였던 이재 권돈인(彝齋 權敦仁, 1783~1859)에게 보내는 한 편지의 말미에 스님을 소개하면서 당시 스님의 모습을 이렇게 증언하고 있다.

또 한 승려 영기(永奇)는 자칭 남호(南湖)라는 자로서, 연전에 '아미타경'(阿彌陀經)과 '무량경'(無量經)을 판각해 또한 이미 강상(江上)에 전달했던 자이니, 아마 생면(生面)은 아닐 듯하다. 이 두 승려가 대원(大願)을 발해 '화엄경'(華嚴經)을 간행하려 하고 있으니, 그 뜻이 또한 가상하다.

이때의 작업은 이듬해 끝이 나서 경판을 봉안키 위해 새로 지은 집에 안치된다. 그 건물이 바로 판전이고, 현판 글씨는 흔히 추사의 절필작이라고 말하는 그 작품이다. 아마 그때 스님의 판각 작업이 없었다면 판전도 지어지지 않았을 테고, 따라서 유명한 추사의 ‘판전’ 글씨는 탄생조차 않았을 것이니, 문화사적으로도 스님의 '화엄경' 판각은 소중한 의미를 띠고 있다 하겠다. 남호율사비는 스님의 이러한 행적을 전하고 있는 비석이다. 다행히 지금도 그때의 경판과 판전이 남아 있고, 추사의 글씨도 여전히 현판으로 빛나고 있는데다 그 내력을 담고 있는 비석까지 남아 있으니 고마운 일이 아닐 수 없다. 비문에 의하면 스님은 당시 '화엄경'뿐 아니라 '별행'(別行) 1권, '준제천수합벽'(準提千手合璧) 1권, '천태삼은시집'(天台三隱詩集)도 아울러 판각했다고 한다. 비는 스님이 타계한 지 3년이 지난 고종 12년(1875)에 세운 것이다.

일주문을 지나면 송덕비들이 줄지어 서 있다. 그중 앞으로 나와 있는 비가 판전 내에 있는 화엄경판을 판각한 남호대율사의 비이다. 수해구제공덕비 또한 희귀한 내력을 간직하고 있다. 1925년 한강을 범람케 한 을축년 대홍수는 지금까지도 이따금씩 언급될 만큼 유례없이 엄청난 재난이었다고 하는데, 그때 봉은사의 주지로 있던 나청호(羅晴湖)스님은 절의 재물을 모두 풀어 한강물에 떠내려가는 사람들을 무려 708명이나 구해냈다.

일제의 총독부조차 손을 놓고 있던 상황에서 한 승려와 사찰의 힘만으로 이렇게 많은 인명을 구해냈으니 경향 각지에서 칭송의 소리가 자자했다. 그후 스님의 미담을 기리는 시와 그림과 글이 답지하게 되는데, 이것들을 모아 만든 '불괴비첩'(不壞碑帖)이 지금도 봉은사에 전해진다고 하며, 당시 목숨을 건진 사람들이 스님의 공덕을 오래도록 기념하기 위해 세운 비석이 바로 이 수해구제공덕비이다.

고을 어귀마다 그곳을 거쳐간 벼슬아치들을 기리는 공덕비, 불망비, 선정비 따위가 늘어서 있다. 그 가운데 상당수는 선정, 불망, 공덕과는 거리가 먼 것들임은 누구나 알고 있는 사실이다. 그에 비하면 수해구제공덕비는 그야말로 공덕비다운 공덕비, 명실상부한 공덕비라고 할 수 있다. 비문의 글씨는 명필로 이름이 꽤 알려진 성당 김돈희(惺堂 金敦熙, 1871~1936)의 필적이다.

근래에 새로 지은 법왕루를 지나면 대웅전 영역이다. 여기서는 대웅전의 편액, 2점의 동종, 선불당, 오세창의 글씨 등이 볼거리다. 대웅전 편액은 추사의 글씨로, 북한산 자락에 위치한 진관사(津寬寺) 대웅전 현판 글씨를 모각한 것이라 한다. 이 글씨는 추사의 득의작은 아니라는 게 중평이고 워낙 판전 글씨에 눌려 덜 알려져 있긴 하나 가만히 바라보면 기교를 넘어선 졸박함에 추사 만년의 모습이 겹쳐진다.

1939년의 화재 이후 여러 번의 중창을 거쳐 지금에 이른다. 현판의 글씨는 추사 김정희의 글씨로 북한산 진관사 대웅전 글씨를 모각한 것이다. 대웅전 안에는 고려가 멸망한 해이자 조선이 건국된 해인 1392년에 만들어진 자그마한 범종이 하나 있다. 종고리인 용뉴와 음통이 달아나 철사를 엮어 종가에 매달아놓은 이 종은 높이가 60㎝, 입지름 49.5㎝에 지나지 않지만 고려 말기 범종 양식을 잘 보여주는 소중한 유물이다. 종의 상부에는 고려 후기 범종의 주요한 특징인 입상대가 있고 몸체에는 상대와 하대, 네 군데의 연곽과 그 안에 있는 아홉 개씩의 연꽃봉오리, 네 개의 당좌와 네 구의 보살상이 정감 있게 돋을새김 돼 있다

특히 보살상은 구름을 타고 내려오는 듯한 모습의 입상으로 표현됐다. 조선시대 범종의 보살상이 한결같이 입상으로 표현되기 시작하는 기점이 바로 여기이니 크기는 작지만 의의는 결코 작지 않은 무늬라 하겠다. 또 연곽 아래 두 귀에 자그마하게 늘어진 술 장식도 이 종에서만 볼 수 있는 특색이다. 명문에 의하면 고려시대 천녕현(경기도 여주)에 있던 장흥사(長興寺)에서 사용하기 위해 만든 종이라 한다.

조선이 건국되던 해인 1392년에 만들어진 것으로 고려 말기 범종 양식의 특징을 그대로 보여주고 있다. 대웅전 마당 오른쪽에 위치한 선불당의 툇마루 모퉁이에는 또 다른 종이 하나 걸려 있다. 숙종 8년(1682)에 주조된 종으로, 조선 후기 범종의 일반적인 특색을 구비하고 있다. 원래는 남한산성에 있던 장경사(長慶寺)에서 사용하던 것인데 언젠가 봉은사로 옮겨온 것이다.

선불당은 정면 8칸 측면 3칸에 초익공 겹처마 팔작지붕을 한 평범한 건물이다. 그런데도 굳이 몇 마디 말을 붙이는 이유는 그 앉음새와 지붕 모양 때문이다. 앞에서 선불당을 정면 8칸 측면 3칸이라고 했지만 그것은 맞지 않을지도 모른다. 보통 대웅전 앞 좌우의 건물은 정면이 마당 안쪽을 향하고 있게 마련이다. 만일 그렇게 따진다면 봉은사 선불당은 정면 3칸 측면 8칸이 돼 우리 건축에서 좀체 보기 어려운 정면보다 측면의 폭이 훨씬 큰 앞뒤로 긴 장방형 건물이 된다. 실제로 건물의 현판도 그렇게 달려 있다.

대웅전 마당에서 뒤를 돌아다보면 법왕루 처마 아래 ‘禪宗甲刹大道場’(선종갑찰대도량)이라는 전서체 글씨가 선명한 현판이 눈에 들어온다. 이곳이 선종의 으뜸가는 절이라는 뜻이 된다. 당대의 감식안으로도 이름 높았지만 특유의 전서 글씨로도 한 시대를 풍미했던 위창 오세창(葦滄 吳世昌, 1864~1953)이 그 사람이다. 관서(款書)에 불기(佛紀) 2970년에 썼다.

봉은사에는 이밖에도 대웅전 뒤편에 있는 영산전의 편액이다. 굵은 획에 예서체로 ‘靈山殿’이라고 쓴 글씨에는 획의 굵기만큼이나 묵직한 무게가 실렸다. 글자의 구성이나 배치도 사전에 충분히 고려한 듯 ‘靈’자에서는 가운데의 ‘口’자 하나를 빼버려 복잡함을 피했고, ‘山’자는 위로 바짝 올려붙여 굵은 글자 셋이 나란히 놓일 때의 답답함을 시원스럽게 극복했다. 그러면서도 획과 획은 긴밀하게 짜여 엉성한 구석이 전혀 없다. 작자는 백련 지운영(白蓮 池雲英, 1852~1935)으로, 종두법을 실시했던 지석영의 형이자 20세기 초에 활약했던 문인화가이다. 백련 지운영이 쓴 글씨로 山자를 위로 올려붙여 굵은 글자 셋이 놓일 때의 답답함을 재치 있게 극복했다.

또 하나는 판전 아래 오른쪽 단칸짜리 작은 비각 안에 있는 ‘흥선대원위영세불망비’(興宣大院位永世不忘碑)의 글씨이다. 앞면의 비액이나 뒷면의 4자씩 8구절로 된 비문은 모두 예서체로 품위 있는 아름다움이 은은하다. 비문은 봉은사의 땅이 남의 농토에 뒤섞여 여러 해 송사에 시달렸는데 흥선대원군 덕택에 해결돼 그 은혜를 돌에 새겨 영구히 전한다는 내용을 담고 있다. 비는 고종 7년(1870)에 세웠다고 했으나 아쉽게도 글씨를 누가 썼는지는 밝히지 않았다. 그밖에 칠성각에는 특이하게 ‘北極寶殿’(북극보전)이라고 편액이 걸렸다.

대웅전에서 왼쪽 옆으로 빠져나가 가장 고색이 깃든 전각을 찾으면 그곳이 바로 남호스님의 종교적 열정과 추사의 마지막 예술혼이 깃든 판전이다. 판전은 정면 5칸 측면 3칸의 겹처마 맞배지붕 이익공집이다. 보통의 경우라면 창방과 장여 사이에 화반을 놓고 나머지 부분은 포벽으로 마감할 텐데 판전은 이 부분을 모두 재목으로 처리했고, 측면에도 칸마다 두 짝씩의 널문을 달았음이 눈에 띤다. 봉은사에서는 가장 오래된 건물이라 보기에 부담스럽지 않아 좋다. 안으로 들어가면 불단을 제외한 삼면 벽에 설치된 판가(板架)에 경판들이 빼곡하게 들어차 있다.

경판은 모두 합해 3,749장이라고 한다. 이 중 3,175장이 남호스님이 판각한 화엄경판이고 나머지는 '유마경'(維摩經).'금강경'(金剛經).'아미타경'(阿彌陀經)을 포함한 15종의 경전 목판이라 한다. 판전 내부의 왼편 벽에는 불교를 보호하는 천신들을 그린 신중탱(神衆幀) 불화도 한 점 걸려 있다. 이 그림의 화기(畵記)에는 신분을 뛰어넘어 평생토록 추사와 아름다운 우정을 간직했던 초의(草衣)스님이 증명(證明)으로 참여했음이 밝혀져 있다.

1939년 대화재 때 유일하게 불타지 않은 건물로, 현재 봉은사에서 가장 유서 깊은 곳이다. 내부에는 남호스님이 판각한 화엄경판이 빼곡히 차 있다. 편액에는 ‘板殿’이란 큰 글자 옆에 세로로 ‘七十一果病中作’(칠십일과병중작)이라는 잔글씨가 덧붙어 있다. 추사 71세 되던 1856년, 병을 앓는 중에 썼다. 이때 ‘병을 앓는다’는 말은 단순히 몸이 아프다는 뜻만을 내포하고 있는 것은 아니다. 추사는 불가와 관련 있는 글씨를 쓰거나 승려들에게 글을 보낼 때 흔히 ‘병거사’(病居士)임을 자처했다. 이 말은 병을 핑계로 부처님의 제자들과 일대 토론을 전개해 그 내용이 경전으로까지 남은 '유마경'의 주인공 유마거사에 자신을 빗댄 것이다.

추사 김정희가 죽기 3일 전에 썼다는 글씨로 어린아이가 쓴 것처럼 매우 고졸하다. 추사의 대표작 중 하나이다. 추사는 제주도 귀양살이에서 풀려났다가 다시 북청으로 유배된다. 그리고 이듬해인 1852년 풀려나 과천의 별서(別墅)인 과지초당(瓜地草堂)으로 돌아온다. 이때부터 추사는 과지초당과 봉은사를 오가면서 학문과 예술과 불교에 몰두하다가 죽음을 맞는다. 추사는 돌아가기 몇 달 전인 1856년 여름 무렵에는 아예 봉은사에 거처를 꾸며 생활하고 있었다. 이때 몇몇 어른을 따라 추사를 방문했던 상유현(尙有鉉, 1844~1923)은 열세 살의 어린 눈에 비친 추사의 모습을 훗날 '추사방현기'(秋史訪見記)를 통해 이렇게 전하고 있다.

1856년 9월이 돼 판전이 완공되자 추사가 생애 마지막 불꽃으로 피워올린 글씨가 곧 ‘板殿’ 두 글자이다. 이 글씨를 추사가 죽기 사흘 전에 썼다는 말이 전해진다. 봉은사의 판전은 죽음을 앞둔 추사의 면모를 어제 일처럼 그려볼 수 있는 곳이다. 판전 안에는 보물 제321호로 지정된 고려시대의 은입사향로가 있었으나 지금은 동국대학교 박물관에 위탁보관돼 있다./사진-박광준 기자

서구문화회관, '숲속열린음악회 with 이현공원' 개최

[이승준 기자] 서구문화회관은 지난 11일에 이어 18일 오후 7시 서구의 대표 명품공원인 이현공원 잔디광장에서 '숲속열린음악회 with 이현공원' 공연을 개최한다.드넓은 잔디광장과 아름다운 봄꽃이 만개한 서구의 명소 이현공원에서 18일에는 가수 윤민수, 이무진 밴드, 인칸토 솔리스트 앙상블 공연이 펼쳐진다.실력파 보컬 윤민수가 ...

서구문화회관, '숲속열린음악회 with 이현공원' 개최

[이승준 기자] 서구문화회관은 지난 11일에 이어 18일 오후 7시 서구의 대표 명품공원인 이현공원 잔디광장에서 '숲속열린음악회 with 이현공원' 공연을 개최한다.드넓은 잔디광장과 아름다운 봄꽃이 만개한 서구의 명소 이현공원에서 18일에는 가수 윤민수, 이무진 밴드, 인칸토 솔리스트 앙상블 공연이 펼쳐진다.실력파 보컬 윤민수가 ...

경상남도자치경찰위원회 제2기 출범...경남형 자치경찰제 정착에 박차

경상남도자치경찰위원회 제2기 출범...경남형 자치경찰제 정착에 박차

삼성전자 네트워크사업부 “임원도 이코노미 타라”...실적 부진으로 비상경영 체제 돌입

삼성전자 네트워크사업부 “임원도 이코노미 타라”...실적 부진으로 비상경영 체제 돌입

강희업 대광위원장 “올림픽대로 당산역 환승시설 6월 적기 준공”

강희업 대광위원장 “올림픽대로 당산역 환승시설 6월 적기 준공”

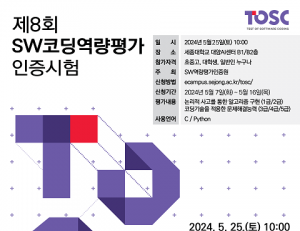

세종대, 제8회 SW코딩역량평가(TOSC) 개최

세종대, 제8회 SW코딩역량평가(TOSC) 개최

제17회 세계인의 날 기념, 제11회 이천세계문화축제 성료

제17회 세계인의 날 기념, 제11회 이천세계문화축제 성료

한길타임즈 CG

한길타임즈 CG

[신간] 좋은땅출판사 ‘공정채용 면접관 역량’ 출간

[신간] 좋은땅출판사 ‘공정채용 면접관 역량’ 출간

'범죄도시4', 17일 만에 900만 돌파...시리즈 최고 속도로 천만 예약

'범죄도시4', 17일 만에 900만 돌파...시리즈 최고 속도로 천만 예약

금호타이어, ‘금호 SL모터스포츠’ eN1 클래스 출격 준비 완료

금호타이어, ‘금호 SL모터스포츠’ eN1 클래스 출격 준비 완료

“저의 꿈과 청춘을 펼칠 수 있도록 함께해 주어 고마워요!”

“저의 꿈과 청춘을 펼칠 수 있도록 함께해 주어 고마워요!”

전주(全州), 전주천변의 봄!

전주(全州), 전주천변의 봄!

목록으로

목록으로